横田幹雄の本が出版されました

福岡県タレント発掘事業様のビジョントレーニング勉強会

令和3年12月5日(日) 講師 横田幹雄

勉強会の様子

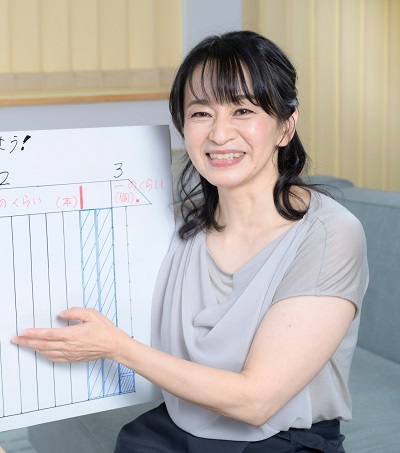

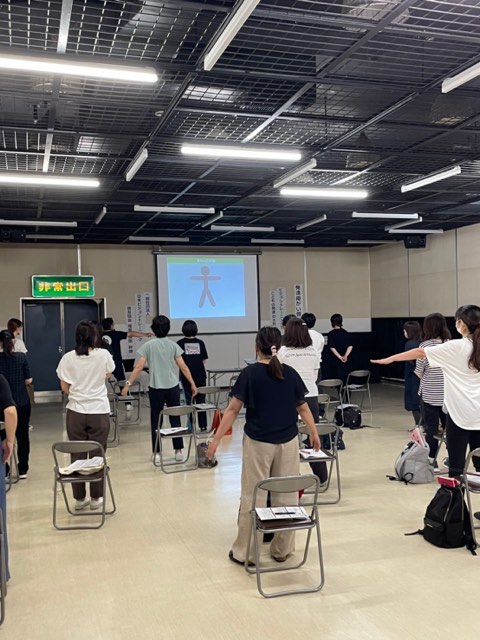

箕面市立第四中学校の教員研修会

令和3年8月4日(水) 講師 横田幹雄

箕面市立第四中学校の教員研修会を実施させていただきました。

今回は生活指導の先生からの声掛けで、以前に勤めておられた中学校、その前の小学校からも簡単なビジョントレーニングを取り入れられておられたそうですが、ここ近年、コロナ禍での授業や取り組みの制限や、炎天下での熱中症予防、事故予防などを鑑みて運動関係が制限がかかったりと、生徒たちの活動が狭まっていることを懸念され、ビジョントレーニングは校内で取り組みにも、とても有効ではないかということで今回の研修依頼をいただくことになりました。

今回の研修は「ビジョントレーニングによってどのような機能が育つのか?」をテーマに講演させていただき、全職員さんも非常に共感をいただけたようで、この2学期からできることから導入していくことになられました。

今後、授業開始の前に眼のストレッチトレーニングを取り入れられたり、クラブ活動の前に取り組まれたりと、いろいろと試していかれるとのことでした。

今後、出来るだけ多くの生徒に継続的に取り組んでいただき、成果が出てくることを切に願うと共に、みんなが笑顔で元気に活動され普及につながることを期待しています。

このたびはお声掛けいただき、ビジョントレーニング良さを知っていただいて取り組んでいただけることを心より感謝申し上げます。

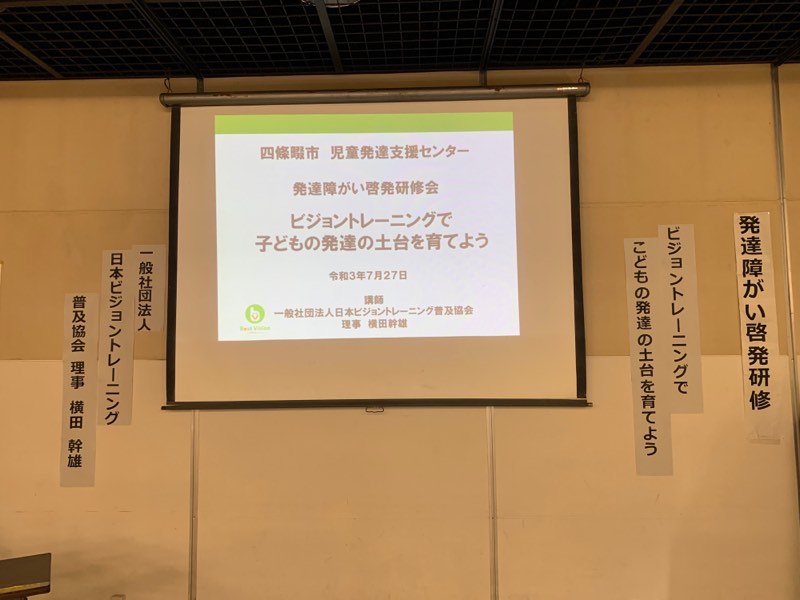

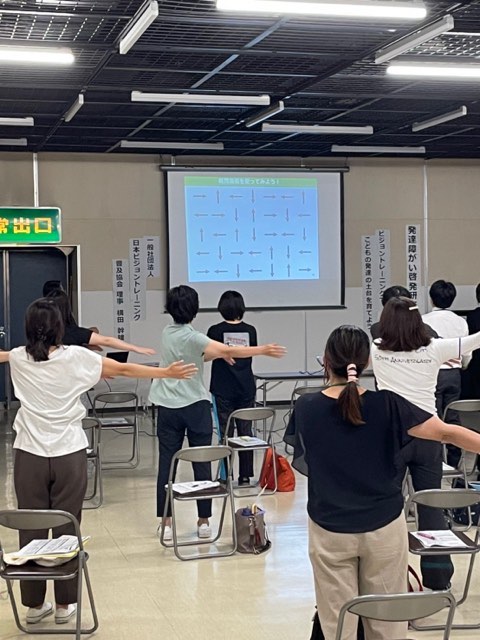

四条畷市児童発達支援センター 様

令和3年7月27日

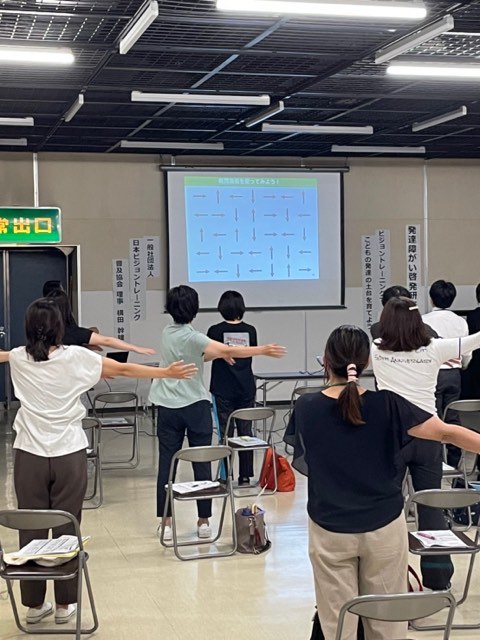

本日は四條畷市の児童発達支援センターのご依頼で『ビジョントレーニングで子どもの発達の土台を育てよう』をテーマに研修会をさせていただきました。

四條畷市児童発達支援センターさんでは、お子さんの発達につい、気になることや心配ごとなどの相談が気軽にできる窓口で、相談内容に応じて、専門スタッフが連携しお子さんの成長を支援されておられます。

みなさま熱心な方ばかりで、目を輝かせながらお聴きいただき、日ごろの支援と照らし合わせながら、たくさんの専門職の方に学んでいただきました。

本日ご参加いただきました皆さま、ご清聴ありがとうございました。

幼保連携型認定こども園「大東つくし保育園」様

令和2年10月 幼保連携型認定こども園「大東つくし保育園」様で職員様へ児童発達支援に役立つビジョントレーニングについての研修会を実施させていただきました。

当日は午前中運動会という事もありましたが、職員さんは皆さん笑顔で元気いっぱいで、一生懸命に学習していただき率先してワークにも取り組んでいただけました。

園長先生はじめ、皆さん本当に子どもが好きな方ばかりで、こんな先生方に保育してもらったらいいだろ~なぁと思いながら講演をさせていただきました。

今後、園の方でもビジョントレーニングを積極的に取り入れた保育をされるとのこと。大東つくし園の園児は、きっとみんなからうらやましがられることでしょう !

!

泉大津市の教育委員会様の2回目は「体育教員・クラブ顧問・体育協会の先生向け」の講演依頼

泉大津市の教育委員会様から「支援学級の先生向け」の講演依頼

令和1年12月 泉大津市教育委員会『小学校 特別支援級の教員向け研修』

大阪府寝屋川市の大型の保育園でも

令和1年11月 社会福祉法人たちばな会『石津保育園』職員研修寝屋川市 石津保育園様

http://neyagawashi-ishizuhoikuen.jp/

園児さんでも困り感がある子がいるようで、ビジョントレーニングの必要性を感じていると園長先生はおっしゃっておられました。

運動療育型放課後等デイサービスの事業者様でも

令和1年10月 大阪市東住吉区の指定児童発達支援放課後デイサービス

「スパークル・スポーツクラブ」様にて、社員・保護者説明会を実施

まずは職員さんにビジョントレーニングを知っていただく

みなさん、一生懸命取り組んでくださっています

地域の小中学校の先生方が全員ビジョントレーニングを学んでくださいました

令和1年7月 大東市諸福小学校・諸福中学校の合同 教職員へ研修

100名近い先生方がご参加くださいました。

大東市教育委員会令和元年度の研修会

令和1年7月 大東市教育委員会 支援学級の先生とビジョントレーニング基礎研修の開催

今年度は80名近くご参加くださいました。

子どものつまずきのポイントと「怠けているわけじゃない」「手を抜いているわけじゃない」そのわけとは?

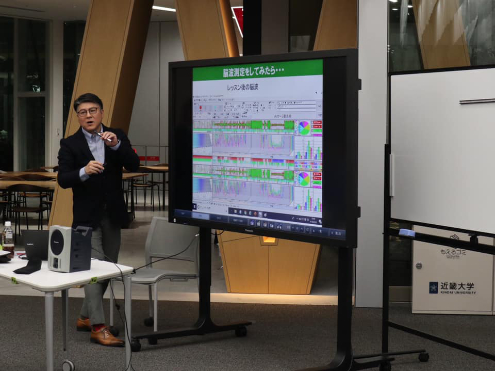

近畿大学の学生さんが主体となってスポーツ選手へ講演

令和1年5月 近畿大学にてスポーツマン向けにビジョントレーニング講座を開催

ビジョンとメンタルについて講演

村田諒太選手を指導された米国オプトメトリスト 北出勝也先生

WBA 第40代日本ライトフライ級チャンピオン 久田哲也選手も

ビジョン&メンタルトレーニングの成果についてお話をいただく

箕面市に本社がある企業主導型保育園でも職員研修

平成30年1月 企業主導型保育園 リトカ保育園でビジョントレーニング基礎研修

小学校先生のための研修会

平成29年10月 大東市立住道南小学校 職員ビジョントレーニング基礎研修の開催

眼のストレッチでリラックスと児童の集中

トレーニング基礎の実践を伝授

支援学級の先生のための研修会

平成29年8月 大東市教育委員会のご依頼で大東市の支援学級の職員の方々への研修を開催

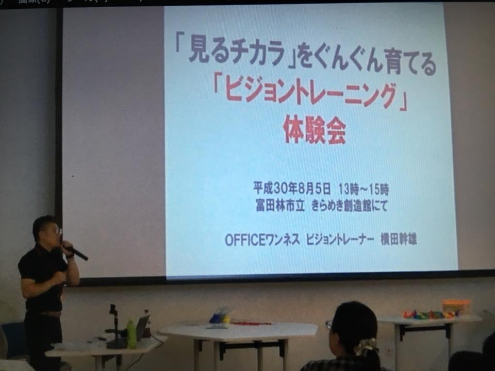

生涯学習センターよりご依頼でビジョントレーニング親子体験会

平成29年8月 富田林市富田林生涯学習センター依頼 ビジョントレーニング親子体験会

PTA総会で保護者の方へビジョントレーニングの講習

平成29年7月 富田林市立錦織小学校のPTA総会で保護者の方へビジョントレーニング講座を開催させていただきました。

平成30年1月 大東市「みずかみ眼鏡店」社員研修

水上社長は「私どもはメガネをうるのではなく視力を売る」と見えることへのこだわりを持つ。

平成29年12月 「スポーツマンのためのメンタル&ビジョントレーニング」

高知中央高校 野球部の監督の依頼により1年生から3年生の野球部の部員全員に「メンタル&ビジョントレーニング講座」をおこない、翌日は個別のビジョンチェックと指導をおこないました。

皆さん、練習後にもかかわらず一生懸命に講義を受けてくださいました。

反射神経を鍛えるトレーニング中

目るチカラを育てることは結果を変える!