資格認定講座

/カテゴリ: 未分類 /作成者: BestVision

※コロナの感染防止のため、現在は親子体験会は少人数でのみおこなっています。

詳しくは直営スタジオのホームページをご覧ください。》》》こちら

ビジョントレーニングの知識を習得して、日々の支援活動に活かしませんか?

保護者・指導者のための 気になる「子どもの発達」オンライン勉強会

保護者・指導者の方におススメのビジョントレーニングの勉強会です。

発達成長がゆっくり・・・周りと後れを感じる・・・。運動が苦手・・・。手先が不器用・・・。など、子どもの困りことを思えば思うほど自分が切実な思いになるばかり。

そんな子供たちへの悩みが、このびじょん教室に参加されると解決へのヒントがゴロゴロ!?となる勉強会です。目からウロコのビジョンのお話です。

地域の教育委員会や小学校・中学校の講演依頼が続々と来ている勉強会です。

おうちでリラックスして、皆さんがお勉強できるようにZOOMでの開催です!

【講座内容】

・子どもの未来を科学するとは

・発達の土台が将来の基礎となる

・子どもの視覚機能からわかること

・チェック方法と改善トレーニング

会 場 : ZOOM会議システム オンライン会場

時 間 : 60分

受講費 : 3,300円(税込み)

【お友だち追加で 参加費 無料キャンペーン!】

ライン公式アカウントにお友だち登録いただいた方は

「参加費3,300円がなんと無料に!」

友だち追加したら、すぐに何か1つお気に入りのスタンプを必ず送ってくださいね!

そうしないと、特典が受けれませんのでご注意ください。

▼ LINE公式アカウント お友達追加でトレーニングの実践法のプレゼントに応募してGETください ▼

認定ビジョントレーナー初級講座

この講座で子供の支援現場の指導者・先生には発達の基礎がわかります

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

さらにこんな方にもオススメ!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・学びたいが終日時間が取れない方

・勉強したいけど遠方で通えない方

・子どもの支援の現場にいて実践に興味のある方

・医療や介護・福祉の業界の方

・保育園・子どもの学習支援など教育現場の先生方

・学習塾を経営していて子どもの成績を上げたい方

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

この講座で得られるメリットは!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・子どもがなぜ、つまづいたのかわかる

・子どもはどこでつまずいているかが理解できる

・子どもの土台の仕組みがわかる

・どうすれば改善するのかのヒントがわかる

子どものつまずきの見立てができる視点を持つことができます!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

この講座の内容は?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・発達の仕組みについて

・子どもの発達で大切な時期や土台について

・発達とビジョントレーニングの関係について

・子どもの事例

・子どもの躓きを見立てられるスキルとは

・ビジョントレーニングの基礎知識と実践法

・目を使うことの重要性(両眼視機能について)

・ビジョントレーニングの世界の歴史と日本の現状

・視覚機能(眼球運動)の基礎チェック方法実践

・実践トレーニングとプリントの紹介

・見方捉え方(認知)が影響するメンタルについて

・個性を作るメンタルケアとトレーニング法(基礎)

など盛りだくさんの知識とスキルが学べます!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

<こちらの講座はコロナ禍でも安心し受講できるオンライン講座です>

名称 【認定ビジョントレーナー初級講座】

午前の部 10:00~13:00

午後の部 15:00~18:00

【開催場所】zoom会場(オンライン)

本講座は約3時間(合計6時間)を2回に分けて受講していただきます。

なお、講義の関係上 午前の部から順にご受講ください。(午後の部のみ月をまたいでの振替可)

毎月開催 開催日時 が当協会カレンダーにてご確認ください。

会 場 : ZOOM会議システム オンライン会場

時 間 : 3時間 + 3時間 = 合計6時間

part❶ 10:00~13:00 part❷ 15:00~18:00

受講費 : 35,200円(テキスト・トレーニンググッズ・プリント教材・税込み)

プラス : 認定トレーナー初級 修了証の発行 と 会員特典がつきます。

会員特典 : ⓵会員専用LINEグループページへ登録 ⓶ビジョントレーニングの有益情報の提供 ⓷勉強会講演会などの招待 ⓸グッズや講座など会員特別価格での提供

※尚、オンライン受講をするにあたって必要な物は、パソコンでオンライン受講をするためにはお手持ちのパソコンにカメラ機能があるか?

また、スマホやタブレットですとカメラがあるので受講可能です。

ただしスマホは画面が小さくなってしまうのでタブレットの方がおすすめです。

また、通信環境はWiFi環境でのご利用をお勧め致します。

また、ご参加の条件として途中退室・移動中でのご参加・周りが騒がしい中でのご参加はご遠慮願いますので、予めご了承ください。

メディア掲載

/カテゴリ: 未分類 /作成者: BestVision令和3年5月10日読売新聞朝刊に掲載されました

2021年5月10日の読売新聞朝刊にてビジョントレーニング普及協会指導の「From Earth Kids」が掲載されました。

「From Earth Kids」は「大東市立諸福児童センター」をリノベーションし、発達に課題を抱える子ども等への視覚機能トレーニングを行うビジョントレーニングを軸として子どもの未来の可能性を広げる居場所づくりをしています。

令和2年12月21日号 連載最終回「家でのトレーニング法と簡単ツール」

全国の学校や教育関係者が読まれる教育専門新聞「日本教育新聞社」に当協会の取り組みを週刊「教育資料」に当協会理事の横田幹雄が『目と脳と身体をつなぐビジョントレーニング』という題名で記事を連載中です。

第16回目は「家でのトレーニング法と簡単ツール」について掲載させていただいています。

ビジョントレーニングは、毎日少しずつでもしていただくことで、必ず効果がでてきますので、そのやり方と実践ツールなどを紹介させていただきました。

今年の5月から連載を開始して、気が付けば12月を迎えておりますが、16回にわたってビジョントレーニングについての取り組みを掲載させていただいてきました。

日常、私たちが行っている児童発達支援、それをサポートする支援員さん教職員さんへ、少しでもお役立ちできればと、執筆活動はまったくの素人でしたが一生懸命書かせていただきました。

支援現場で活動されておられる先生方にとって、少しでもお役に立つことができれば幸いです。

この記事をご覧になられての質問や疑問などございましたら、お気軽に当協会までお問い合わせくださいませ。

PDFで記事をご覧ください。

教育資料ビジョントレーニング_16-1令和2年12月7日号 連載15回目「目の専門家」の使命について

全国の学校や教育関係者が読まれる教育専門新聞「日本教育新聞社」に当協会の取り組みを週刊「教育資料」に当協会理事の横田幹雄が『目と脳と身体をつなぐビジョントレーニング』という題名で記事を連載中です。

第15回目は「目の専門家」の使命についてと題してを掲載させていただいています。

今回は当協会顧問である「米国オプトメトリードクター北出勝也先生」のこれまでのご活動の経緯やビジョントレーニングに有効な情報は書かせていただいております。

また、児童発達支援の現場での事例がたくさん掲載されている書籍や。私どものスタジオで実際のトレーニングに使っているワークブックもご紹介させていただいております。

今回も児童の発達支援にお役立ちできる情報が満載です!

PDFで記事をご覧ください。

教育資料ビジョントレーニング_15令和2年11月16日号 連載14回目「極めて実践的なトレーナー養成講座(下)」

全国の学校や教育関係者が読まれる教育専門新聞「日本教育新聞社」に当協会の取り組みを週刊「教育資料」に当協会理事の横田幹雄が『目と脳と身体をつなぐビジョントレーニング』という題名で記事を連載中です。

第14回目は前回から引き続き「極めて実践的なトレーナー養成講座(下)」を掲載させていただいています。

14回目はプロフェッショナルビジョントレーナー養成講座を受講され、わずか3か月間で様々な変化を感じられた小学校の特別支援学級の先生の体験談からの事例が掲載されています。

PDFで記事をご覧ください。

教育資料ビジョントレーニング_14令和2年11月2日号 連載13回目「極めて実践的なトレーナー養成講座(中)」

全国の学校や教育関係者が読まれる教育専門新聞「日本教育新聞社」に当協会の取り組みを週刊「教育資料」に当協会理事の横田幹雄が『目と脳と身体をつなぐビジョントレーニング』という題名で記事を連載中です。

第13回目は前回から引き続き「極めて実践的なトレーナー養成講座(中)」を掲載させていただいています。

13回目はプロフェッショナルビジョントレーナー養成講座を受講され、わずか3か月間で様々な変化を感じられた小学校の特別支援学級の先生の体験談が掲載されています。

PDFで記事をご覧ください。

教育資料ビジョントレーニング_13令和2年10月19日号 連載12回目「極めて実践的なトレーナー養成講座(上)」

全国の学校や教育関係者が読まれる教育専門新聞「日本教育新聞社」に当協会の取り組みを週刊「教育資料」に当協会理事の横田幹雄が『目と脳と身体をつなぐビジョントレーニング』という題名で記事を連載中です。

第12回目は「極めて実践的なトレーナー養成講座(上)」を掲載させていただいています。

PDFで記事をご覧ください。

令和2年10月5日号 連載11回目「『見るチカラ』でつながる様々な機関、現場」

全国の学校や教育関係者が読まれる教育専門新聞「日本教育新聞社」に当協会の取り組みを週刊「教育資料」に当協会理事の横田幹雄が『目と脳と身体をつなぐビジョントレーニング』という題名で記事を連載中です。

第11回目は「『見るチカラ』でつながる様々な機関、現場」を掲載させていただいています。

PDFで記事をご覧ください。

教育資料ビジョントレーニング_11令和2年9月21日号 連載10回目「学校で広がるビジョントレーニングの輪」

全国の学校や教育関係者が読まれる教育専門新聞「日本教育新聞社」に当協会の取り組みを週刊「教育資料」に当協会理事の横田幹雄が『目と脳と身体をつなぐビジョントレーニング』という題名で記事を連載中です。

第10回目は「学校で広がるビジョントレーニングの輪」を掲載させていただいています。

PDFで記事をご覧ください。

教育資料ビジョントレーニング_10令和2年9月7日号 連載9回目「事例3 原始反射が邪魔していた」

全国の学校や教育関係者が読まれる教育専門新聞「日本教育新聞社」に当協会の取り組みを週刊「教育資料」に当協会理事の横田幹雄が『目と脳と身体をつなぐビジョントレーニング』という題名で記事を連載中です。

第9回目は「事例3 原始反射が邪魔していた」を掲載させていただいています。

PDFで記事をご覧ください。

教育資料ビジョントレーニング_9令和2年8月17日号 連載8回目「事例2一歩一歩発達の遅れを取り戻す」

全国の学校や教育関係者が読まれる教育専門新聞「日本教育新聞社」に当協会の取り組みを週刊「教育資料」に当協会理事の横田幹雄が『目と脳と身体をつなぐビジョントレーニング』という題名で記事を連載中です。

第8回目は「事例2一歩一歩発達の遅れを取り戻す」を掲載させていただいています。

PDFで記事をご覧ください。

教育資料ビジョントレーニング_8令和2年8月3・10日号 連載7回目「事例1視覚障害による課題とその克服」

全国の学校や教育関係者が読まれる教育専門新聞「日本教育新聞社」に当協会の取り組みを週刊「教育資料」に当協会理事の横田幹雄が『目と脳と身体をつなぐビジョントレーニング』という題名で記事を連載中です。

第7回目は「事例1視覚障害による課題とその克服」を掲載させていただいています。

PDFで記事をご覧ください。

教育資料ビジョントレーニング_7令和2年7月20日号 連載6回目「「眼と手の動きをスムーズに 下」

全国の学校や教育関係者が読まれる教育専門新聞「日本教育新聞社」に当協会の取り組みを週刊「教育資料」に当協会理事の横田幹雄が『目と脳と身体をつなぐビジョントレーニング』という題名で記事を連載中です。

第6回目は「眼と手の動きをスムーズに 下」で掲載させていただいています。

PDFで記事をご覧ください。

教育資料ビジョントレーニング_6令和2年7月6日号 連載5回目「眼と手の動きをスムーズに 上」

全国の学校や教育関係者が読まれる教育専門新聞「日本教育新聞社」に当協会の取り組みを週刊「教育資料」に当協会理事の横田幹雄が『目と脳と身体をつなぐビジョントレーニング』という題名で記事を連載中です。

第5回目は「眼と手の動きをスムーズに 上」で掲載させていただいています。

PDFで記事をご覧ください。

教育資料ビジョントレーニング_5令和2年6月15日号 連載4回目「感覚統合」のトレーニング法

全国の学校や教育関係者が読まれる教育専門新聞「日本教育新聞社」に当協会の取り組みを週刊「教育資料」に当協会理事の横田幹雄が『目と脳と身体をつなぐビジョントレーニング』という題名で記事を連載中です。

第4回目は「感覚統合」のトレーニング法で掲載させていただいています。

PDFで記事をご覧ください。

教育資料ビジョントレーニング_4令和2年6月1日号 連載3回目「すべては基礎感覚から始まる」

全国の学校や教育関係者が読まれる教育専門新聞「日本教育新聞社」に当協会の取り組みを週刊「教育資料」に当協会理事の横田幹雄が『目と脳と身体をつなぐビジョントレーニング』という題名で記事を連載中です。

第3回目は「すべては基礎感覚から始まる」で掲載させていただいています。

PDFで記事をご覧ください。

教育資料ビジョントレーニング_3令和2年5月18日号 連載2回目「眼のカウンセリングとチェックの仕方」

全国の学校や教育関係者が読まれる教育専門新聞「日本教育新聞社」に当協会の取り組みを週刊「教育資料」に当協会理事の横田幹雄が『目と脳と身体をつなぐビジョントレーニング』という題名で記事を連載中です。

第2回目は「眼のカウンセリングとチェックの仕方」で掲載させていただいています。

PDFで記事をご覧ください。

日本教育新聞社の「教育資料」に当協会理事の記事が連載されます!

全国の学校や教育関係者が読まれる教育専門新聞「日本教育新聞社」に当協会の取り組みを週刊「教育資料」に前回取材をいただき、それがきっかけに当協会理事の横田幹雄が『目と脳と身体をつなぐビジョントレーニング』という題名で記事を連載させていただくことになりました。

まず、第1回目は「学習力と運動力の土台をつくる」のテーマで掲載し、今後2週間に一度2回連載いただいています。

今後はビジョントレーニングの教育現場においての活用のための実践法、事例、取り組みなどについて掲載予定です。

PDFで記事をご覧ください。

教育資料ビジョントレーニング_2日本教育新聞社の「教育資料」に当協会理事の記事が連載されます!

全国の学校や教育関係者が読まれる教育専門新聞「日本教育新聞社」に当協会の取り組みを週刊「教育資料」に前回取材をいただき、それがきっかけに当協会理事の横田幹雄が『目と脳と身体をつなぐビジョントレーニング』という題名で記事を連載させていただくことになりました。

PDFで記事をご覧ください。

教育資料ビジョントレーニング_1-12020年3月16日付の日本教育新聞社の教育資料「潮流」に掲載されました

全国の学校や教育関係者が読まれる教育専門新聞「日本教育新聞社」に当協会が取材をいただき、別冊教育資料「潮流」に『教育現場での子どもの発達とビジョントレーニングについて』特集記事を取り上げていただきました。(PDF)

3月9日付と16日付の「上」「下」の2回連載いただいています。

ご取材、ありがとうございます。

2020年3月16日付の日本教育新聞社の教育資料「潮流」に掲載されました

全国の学校や教育関係者が読まれる教育専門新聞「日本教育新聞社」に当協会が取材をいただき、別冊教育資料「潮流」に『教育現場での子どもの発達とビジョントレーニングについて』特集記事を取り上げていただきました。(PDF)

3月9日付と16日付の「上」「下」の2回連載いただいています。

ご取材、ありがとうございます。

「べすとびじょんメソッド」LINEお友達登録で期間限定公開中!

/カテゴリ: 未分類 /作成者: BestVision

児童発達の現場で役立つ知識を身につけて支援の現場で活かしたい。

でも、具体的に何をすれば効果があるのか分からない、と悩む支援員さんが多いです。

実は、児童の発達支援に効果的な実践法はそんなに難しくなく、「ある仕組み」を知らないせいで、みんな難しいと思い込んでいます。

あなたは自分一人の力で、どんな子にでもほぼ100%効果が出せる支援の方法を身に着けたくないですか?

「はい!」と思うなら、「発達の仕組みと躓きの原因」を理解することで、効果の出る支援が今すぐ職場でおこなえるようになります。

この「子どもの発達の仕組み」「躓きや困り感の原因改善」のノウハウを12月31日までの期間限定でLINEで無料公開します。

興味がある方は、下のボタンでラインの友達追加して無料でお受け取り下さい。

事例集

/カテゴリ: 未分類 /作成者: BestVision当協会顧問 北出先生から紹介の論文

2020/11/28Facebookでシェアされていた記事

小学校の通常学級での取り組み

大阪府A先生の事例

本校では「通常の学級における発達障がい等の子ども達への支援の工夫」をテーマに2年間の研究に取り組みました。

毎日・3分・1年間のビジョントレーニングを含めた教育活動によって,多くの児童の視機能に何らかの改善が見られ,特に輻輳距離(より目)と図形模写に関しては,大きな変化が見られました。また,図形模写の改善傾向が2年生3年生で大きいことが特徴として見られました。以下に紹介します。■「見る力」という視点

最初に子どもたちの実態を正確に知るために,大学の先生をお呼びして,全てのクラスの授業を参観していただきました。すると,「目の固い子が多いですね」と,子どもたちの「見る力」についての課題が指摘されました。

そこで,目についてのアンケートや,近見視力・追視などの視力検査を行ったところ,眼球の動きが硬く,「見え方に困り感のある」児童が,かなりの数いることがわかりました。

見え方,つまり視機能に弱さがあると,行や文字を読み飛ばしたり,黒板をうまく写すことができなかったり,授業の進度についていくことができない等の学習での困難を生じます。視機能について学んでいくと,心当たりのある児童の名前がどんどん上がりました。「学力」以前に,そもそも「うまく見ることができていない」児童がいるのではないかということがわかりました。

■見る力をきたえることは,「学ぶ力の育成」につながる

授業の約75%は見て学ぶものといわれています。また,昨今の子どもを取り巻くテレビやゲーム・ケータイの普及などの状況を考えると,子どもの視機能は,放置すれば悪化してしまう状況です。

見る力をきたえることで,授業への集中力が高まったり,読む正確さがあがったり,読むスピードが速くなったりするということは,困っている児童だけでなく,「困り感のない」児童にとっても意味のある活動ではないかと考えられました。

そこで,全クラス全児童を対象に,見る力をきたえるためのビジョントレーニングに取り組むことにしました。

■学級全体で行うビジョントレーニング

朝の始業前の5分間や授業のはじめの時間を使って,全クラス全児童を対象にビジョントレーニングを行いました。

どのクラスでもすぐに取り組めるように,音声CDを全クラスに配付し,トレーニングの内容には,次の3つを組み合わせました。

①上下・左右に親指の爪を交互に見る(サッカード)

②ゆっくりと円を描いて動く親指を見る(パーシュート)

③焦点を合わせるために目をよせる

■ビジョントレーニングの効果

1.近見視力検査(近くがどれくらい見えているか)

116人中,改善傾向を示した子が10人。悪化傾向を示した子が4人。

遠視の子は加齢とともに近見視力がよくなっていくことがあるが,改善した児童の中で,遠視傾向の子は1人だった。また悪化した4人も0.2以下の小さな変化であった。

2.輻輳・追視検査(どれだけ近くまで目の焦点を合わせられるか)

改善傾向した子が58名(輻輳距離10cm以下が63人→99人に増加)。悪化傾向の子が14名(そのうち13名は,5cm→10cm等の5cm未満の変化)

輻輳運動が改善されると,板書が写しやすくなったり,教科書を読みやすくなることが考えられる。

3.追視検査(目標物を目で追いかける検査)

視線が目標物から外れてしまったり,顔が動いてしまったり,目の動きがぎこちないなど,何らかの異常があった児童が,40名から20名に半減した。

追視運動は,教科書の音読や漢字の書き順などで必要になる目の動きなので,子どもの学習にもよい影響が期待できる。

4.図形模写(図形を正確に写せるかどうか)

改善傾向が71名(悪化傾向が4名)。全問正解(5問)が21名→55名と倍増した。

形を捉える力は,ひらがなやカタカナ,漢字の学習や算数の図形領域などの学習に必須である。

■児童の感想

視機能の改善が大きかった2名の感想を紹介する。

<6年生女子>

最初は,「こんなことで,目が良くなるのか」と思っていたけど,毎日毎日ビジョントレーニングをしていくうちに,教科書の字がスラスラ読めたり,一定の場所を見ていて,違うところを見ても,ぼやっとする数が減りました。」だからこれから毎日毎日ビジョントレーニングをしたらもっと目が良くなるのかな?と思っています。

<6年生男子>

めんどくさいけど,みんなもしてるから,つづけていると,5年生のおわりぐらいに,字がぼやけて見えることがなくなっていることに気がつきました。

「ビジョントレーニングをやっといてよかったな~」と思いました。

引用:図書文化(学ぶことが好きになるビジョントレーニング サポートページより)

特別支援学校への教育相談を通じて

兵庫県T先生の事例

特別支援学校では,地域の幼,小,中,高校等に通う子どもたちの,学習や行動等についての相談にも応じています。本校の場合,視機能に関する問題で相談に訪れるきっかけの多くは2つに分けられます。

(1)病院の受診や就学相談の際に行われる検査の結果から,担当医師や心理士に紹介されて。

(2)「ひらがなが書けない」「文字をよく間違える」「漢字が覚えられない」等の理由で。 このような相談があった場合,まず本人・保護者・先生から状況や困り感の聞き取りを行い,眼科医の受診状況を確認したり,必要があれば弱視についての説明を行います。その後,視機能の状況を調べるために,以下のようなことを,状況を見ながら選択して観察します。

■幼児

・テーブル上でのボール転がし

・近見視力

・眼球運動(小物またはライト使用)

(追視,凝視,寄り眼,2点間)

・枠に沿っての円,ジグザグ線引き

・簡単な図形視写

・交差線追視(*1 P53,*2 P52,53)

・ジオボード

・9ドット点つなぎ

■小学生・中学生

・近見視力

・眼球運動(小物またはライト使用)

・読みの検査(DEM)

・近見,遠見視写

・簡単な図形視写

・25ドット点つなぎ

・ジオボード

・テングラムパズル

・「国語」「社会」(1,2年生は「算数」)の教科書の音読

・「国語」「算数」のノートの書字

・(小3以上,描画視写で弱さが少ない場合)Rey複雑図形(同時再生,遅延再生)

そして,観察の結果より,それぞれ次の中から1~数種類を選んでトレーニングとしてお勧めします。

■「眼球運動に弱さが感じられた子」に

眼球運動,マスコピー,文字読み(*1 P75をA4~A3サイズにコピーしたものの横・縦各全文字読み,横・縦各両端の文字読み,両斜め各3往復読み),文字カードタッチ(ひらがな,数字,アルファベット),ブロックストリングス,幼児教材の線引き・迷路・数字むすび(透明のクリアファイルに挟み,ホワイトボードマーカーで書くと繰り返し使用できる),オセロ,ボール遊び,ラケットでのピンポン玉連続打ち上げ,パソコン・タブレット等。

■「視覚認知に弱さが感じられた子」に

ジオボード,点つなぎ(5×5ドット等),テングラム(ボール紙で作ったもの),各種パズル,パソコン・タブレット等。

<改善例>

■Aさんの場合 <5→6歳>

トレーニングの内容:眼球運動,迷路線引き,ボール遊び,ジオボード,(音韻遊び)

5月

追視 頭の動き 縦4,横3

眼の移動 縦4,横3

眼の揺れ 縦5,横5

図形視写 (→右の画像参照)

8月

追視 頭の動き 縦5,横5,斜め5,円5

眼の移動 縦5,横3,斜め3,円4

眼の揺れ 縦5,横5,斜め4,円4

図形視写 (→右の画像参照)

■Bさんの場合 <3→4年生児>

トレーニングの内容:眼球運動(ライト→指標使用),文字読み・端読み,迷路・数字つなぎ,オセロ等,テングラムパズル,(感覚遊び,行当て板活用)

1月

追視 頭の動き 縦5,横5,斜め5,円5

眼の移動 縦4,横3,斜め3,円3

眼の揺れ 縦5,横3,斜め3,円3

寄り眼 7センチメートル(左右共白眼大きく残る)

2点間 頭の動き 縦5,横5,斜め5

眼の移動 縦5,横5,斜め4

眼の揺れ 縦5,横5,斜め4

遠見視写 81秒(→右の画像参照)

図形視写 (→右の画像参照)

7月

追視 頭の動き 縦5,横5,斜め5,円5

眼の移動 縦5,横5,斜め4.5,円4.5

眼の揺れ 縦4.5,横4,斜め4,円4

寄り眼 5センチメートル(右眼のみで追う。左眼やや離れる)

2点間 頭の動き 縦5,横5,斜め5

眼の移動 縦5,横5,斜め4.5

眼の揺れ 縦5,横5,斜め5

遠見視写 57秒(→右の画像参照)

図形視写 (→右の画像参照)

※【評価はいずれも :1(弱い)→5(普通)】

引用:図書文化(学ぶことが好きになるビジョントレーニング サポートページより)

ビジョントレーニングとの相乗効果?

神戸市「きこえとことばの教室」M先生の事例2

小学校3年生で,2年生のときから「きこえとことばの教室」に通級していますが,知的には境界線域にあり,言葉によるコミュニケーションが上手にできない子どもです。

初めての来室の際に,眼球運動が上下・左右・ななめ・回転・輻輳のすべてに関して動きが悪い状態でした。他の専門機関での教育相談でも眼球運動に関しての指摘があり,北出先生の紹介もされていたそうです。

そこで,週に1回の通級指導でビジョントレーニングを行いました。練習が抜ける週もありましたが,下記のような教材から始め,「シェイプ・バイ・シェイプ(資料1参照)」「ブロック・バイ・ブロック(資料2参照)」を加えていきました。

●ビジョントレーニングPCソフトのトレーニング……15分間

●形のパズル(幼児用の木製のもの)……1巻・2巻はスムーズに進む。4巻は上に置いてする。

●絵の中からたくさんの図を見つけるプリント始めてから4ヶ月で,眼球運動のすべてに関して特に問題を感じなくなりました。その様子は,保護者の方にもビデオによって確認してもらいました。その後前にかかっていた医療機関でも,眼球運動が大変よくなっていると言われたそうです。

さらにそれから5ヶ月がたちますが,眼と手の協応がまだ苦手であると思います。部分を見て全体をイメージする課題と,動くものを記憶することに関しては,とても伸びています。パソコンの操作が上手にできますので,PCソフトの教材は効果的であったと思います。

日常生活の面では,しっかりと見ることができるようになったからでしょうか,会話がスムーズになったように思います。今までは会話がずれてしまい,コミュニケーションがうまくはかれないことが多かったのです。見るということで,状況把握が上手になってくるようにも感じています。

また,児童は姿勢保持が苦手だったので,一本足の椅子も並行して使っていました。見ることが上手になり,姿勢も少ししっかりしてきたので,言動が落ち着いてきました。

学習面では,板書を写すことがやや上手になったように思います。ただ,この点は,その時の気分や集中力に左右されるので,指導者との信頼関係も影響するように思いますが。

何のケースでも,そういえるかもしれませんが,改めて考えると,視知覚のトレーニングと,その他の言語指導や運動面の練習,指導者との信頼関係づくりなどは,並行して進めていけば,さらに上達するように思います。

引用:図書文化(学ぶことが好きになるビジョントレーニング サポートページより)

通級での取り組み~通常学級との連携の元に~

兵庫県N先生の事例

本通級指導教室では,児童全員に視覚機能のチェックを行い,必要に応じたビジョントレーニングを行っている。しかし,通級での指導は,週に1回1時間(45分)程度と非常に少ない。また,1時間すべてをビジョントレーニングに充てることはできない。そのため,通常学級での支援も不可欠であると考え,視覚機能のチェック結果をもとに,学級担任と一緒にその児童に合った支援を考えていくようにしている。

■通級での視覚機能のチェック結果

通級指導を行っている1年生~6年生の児童30名に,「近見視力」「眼球運動」「DEM」「VMI」のチェックを行ったところ,何らかの困難が認められた人数は以下の通りであった。

近見視力3名,眼球運動21名, DEM(横読み速度)17名,VMI18名

チェックの結果,実に半数以上の児童にビジョンに関する何らかの困難が見受けられた。■トレーニングの実際

通級指導では,学習時間の最初の10~15分程度をビジョントレーニングの時間に充てている。視覚機能に困難がない場合でも,集中力の低下や多動性・衝動性がみられる児童にビジョントレーニングを行うことで,集中して取り組む時間が伸びる,体のコントロールができるようになるといった効果を実感している。

視覚機能に困難が認められた児童には,さらに下記の内容からその児童に合ったトレーニングを組み合わせて行っている。

<取組の例>

【体の運動】

アヒルとハト・ラインウォーク・トランポリンなど感覚の入力・バランスボールなどで体幹運動・まねっこ体操 など

【眼球運動】

指標を用いて眼球運動・ブロックストリングス など

【視覚認知】

点つなぎ・タングラム・図形ブロック・ジオボード・迷路・間違い探し など

【協応運動】

お手玉タッチ(手,足,膝,棒を使って)・ナンバータッチ(手元,前方)・マスコピー・風船バレー・ピンポンキャッチ・テーブルピンポン・コップ積み など

■ビジョントレーニングの成果

下記は,最初のアセスメントで大きな困難を示した[A][B]2人の児童の変容である。トレーニングの実施期間は3か月で,週1回,10~15分を7回程度行った。

<A児>

【トレーニング前の児童の実態】

鏡文字や「ぬ」「ね」などの似た文字の書き間違い数字の「6」と「9」の読み間違いなどがあった。

【検査結果の変容】

DEM(横読み速度):120秒以上→53秒(基準値:46~76秒)

【トレーニング後の児童の様子】

トレーニングを続けていくことで,書き間違いや読み間違いが減ってきており,書字の速度も上がってきている。

<B児>

【トレーニング前の児童の実態】

眼球運動に困難があり,読みのたどたどしさや読み飛ばし,板書を写すときの写し間違いなどの苦手さがあった。

【検査結果の変容】

DEM(横読み速度):120秒以上→79秒(基準値:36~60秒)

【トレーニング後の児童の様子】

読みの流暢性は今後の課題としてまだ残ってはいるが,読み飛ばしもかなり少なくなってきた。板書の写し間違いが減ることで,以前にもまして学習に集中して取り組めるようになってきている。

■指導を通して

トレーニングを継続して行うことで,児童からは「教科書が読みやすくなった。」「野球が上手になったよ。」と効果を実感した感想が聞かれている。また,保護者からは,「音読の宿題がスムーズになってきた。」「自分から本がほしいと言ってきてびっくりした。」といったお話を伺うことができた。

引用:図書文化(学ぶことが好きになるビジョントレーニング サポートページより)

視覚機能に難しさのある子どもへの,読みの力を高める通級指導の在り方

福岡県M先生の事例

■A児の様子

小学校1年生の2学期に,母親・担任から,ひらがなを読むことが難しいという相談があった。

・国語の授業の音読の活動をとても苦手としており,声を出さずに口だけ動かしている様子がたびたび見られる。

・国語のテストでは,問題が読めずに泣き出してしまうこともある。

・テストの際は,担任が文章や問題文を読み上げることで,書いている内容を理解することができる。

・言葉による指示は正確に理解して,自分で行動することができている。

ひらがなの読みの実態調査を行った結果,A児は50音中6音しか読むことができなかった。これらのことから,A児は,ひらがなの読み方がほぼ理解できていないことが分かり,3学期より通級指導教室を利用することになった。

■通級での指導目標

【第一段階】

〇 ひらがな50音を読むことができる。

〇 文字のかたまりを読んで,意味を理解することができる。

【第二段階】

〇 濁音・半濁音を読むことができる。

〇 2~3語文程度の文を読んで,意味を理解することができる。

【第三段階】

〇 促音や拗音を読むことができる。

○ 多語文×5行程度の文を読んで,意味を理解することができる。■第1段階における指導(1年生の3学期)

第1段階では,単語読み→一文字読みの順で,ひらがなの読みができることを目標とした。文字の指導とあわせて,以下のビジョントレーニングを,通級指導の始めに,5~10分程度の時間で実施するようにした。

A児が意欲をもって楽しみながら取り組むことができるようにするために,A児と相談して内容を決めたり,「前回はここまでできたから,今日はどれだけできるかな」などの言葉かけを行い,目標を具体的にしたうえで取り組んだりするようにした。

<追従性眼球運動のトレーニング>

鉛筆を使った眼球体操,お手玉タッチ,カード分けなど

<視空間認知のトレーニング>

ジオボード,パズルを使った形の再現,体の動きを模倣するまねっこゲームなど

■第2段階における指導(2年生1学期)

第2段階では,濁音・半濁音の入ったひらがな読みに加え,カタカナの読みができるようになることと,短い文章(3~4語文×3行程度)を読んで,その意味を理解できることを目標として文字の指導を行った。

これは,A児が使用する教科書や日常的に読むものの中には,カタカナが多く使用されており,カタカナを読めないことが,意味を理解する際に大きく関係していることが明らかになったからである。

ビジョントレーニングでは,追従性眼球運動の動きについて,まだ課題が残っているため,第1段階から引き続いて,鉛筆を使った眼球体操やお手玉タッチ,ビー玉キャッチなどを実施した。それに加えて,より目の動きに焦点を当てたトレーニングを実施するため,パソコンソフトを使ったトレーニングを取り入れていくこととした。

■第3段階における指導(2年生2学期)

第3段階では,促音や拗音の入ったひらがな読みに加えて,第2段階で達成できなかった課題であるカタカナの単語読み,さらに,ある程度,長い文章(8語文×5行程度)を読んで,その意味を理解できることを目標に,文字の指導を行った。

ビジョントレーニングでは,追従性眼球運動だけではなく,跳躍性眼球運動の動きも高めていくために,「よくみるランド」で実施した「漢字の間」「我慢の間」「忍者の間」の課題を取り入れていくことにした。

また,この時期に学級で「お手紙」の音読大会が行われた。A児から,時々,自分の読むところが分からなくなるときがあると相談を受け,通級での学習の時に,どのようにしたら読みやすいか,一緒に考えることにした。

指差しながら読む,スリットで隠しながら読むなどのいくつかの方法を試した結果,A児は,黄色のクリアファイルの線に合わせて読むガイドを選択し,「これだったら,どこをよんでいいか,分かりやすい」と言って,教室での練習の際にも,使用することにした。

本番では,このガイドは使用せず,自分の役割のセリフを,教科書を見ながらしっかりと読むことができた。まだ拗音が入った単語を読み間違えたりする様子は見られたが,教師が支援することなく,自分で最後まで読むことができた。

■結果

第3段階終了後のテストの結果では,指導開始前と比較して,ひらがな・カタカナの一文字読み・単語読みの全ての項目において,正解した数が多くなっていた。

2年生の3学期からは,テスト問題も,全部を読んでもらうのではなく,分からない部分を伝えて読んでもらうというように,教師からの支援を少しずつ減らしている。テストに対する苦手意識も減少してきたようで,以前は,困った表情になったり泣き出したりする様子が見られたが,そのようなことは全くなくなってきた。

また,国語の授業に対しても,「以前は,大嫌いだったけど,少し分かるようになってきたから,ちょっとだけ楽しくなったよ」という答えを聞くことができた。引用:図書文化(学ぶことが好きになるビジョントレーニング サポートページより)

知的な遅れと視機能に課題のあるAくん

福島県T先生の事例

通常学級に在籍する軽度の知的障がいのあるAくん(小学2年生)の事例です。

A君は,音読に非常に時間がかかり,板書を書き写すことができないことが度々あります。漢字は線が一本足りなかったり多かったりと,形を正確に書くことができません。ひらがなやカタカナは筆圧が低く,丸みを帯びた形で書き,終点の押さえができませんでした。

注視・追視のテストを行ったところ,寄り目ができないこと,追視時に目をスムーズに動かせないことがわかりました。また模写テストをしたところ,形をとらえたり,線の重なりを意識したりすることができていないようでした。

視機能の問題がAくんの困難をより増加させていると考え,ビジョントレーニングに取り組むことにしました。週3回の個別のトレーニングに加え,家庭でも10分程度の課題に取り組んでもらいました。また,習得に合わせてトレーニングの内容を変えたり,その時その時のAくんの課題に合ったものを選んだりして,本人が飽きずに継続して取り組めるようにしました。家庭でも,学校でのトレーニング内容に合わせて,部分的ではありますが毎日取り組んでもらいました。●第一段階(30分):6週間

1 眼球運動のトレーニング……指標を使っての寄り目,指先を見よう,目のジャンプ,数字カード,カードを分別

6週目には寄り目ができるようになりました。保護者からは筆算の時に足す数字を間違わなくなったという報告がありました。また,拡大した教科書であればスムーズに読むことができるようになりました。

●第二段階(45分):3週間

1 眼球運動のトレーニング……カードを分別,文字さがし,ランダム読み,線なぞり,線めいろ

2 お楽しみで塗り絵

線めいろはよく間違うことが多くあったため色鉛筆を使って取り組みました。徐々に線を見分けることができるようになり,色の手助けがなくとも鉛筆だけでできるようになりました。きのこやリンゴなどに色を塗るなどの活動も本人の楽しみとなり,また手を使ういい運動にもなりました。

●第三段階(45分):6週間~継続中

1 ボディイメージのトレーニング……両手でグルグル

2 視空間認知のトレーニング……ジオボード,テングラム・パズル

3 お楽しみでスーパーボールのキャッチボール

線めいろをできるようになったので,ボディイメージや視空間認知のトレーニングに移ることにしました。本人のストレスを軽減するために,比較的得意なジオボードを中心に取り組みました。初めは見本とジオボードに1から5の数字を書き,数字を照らし合わせて輪ゴムを引っかけるようにしました。初めは数字の手がかりを声かけし,一緒に「〇番から△番にかける。」などと声に出すようにしました。

手先も不器用だったため,輪ゴムの出し入れや片付け,輪ゴムをジオボードから取ることも大事な活動としました。徐々にではありますが,難しい課題もできるようになってきています。

ビジョントレーニングを始めて15週間,少しずつではありますが,変容が見られるようになってきました。今までほとんどできなかった板書をできるようになり,音読でのつまづきが減りました。また,塗り絵を好んでするようになりました。使う色も多くなり隅々まできれいに塗ることができています。字を書いたり読んだりする学習だけでなく,絵を描く,体を動かすなどの学習にも良い影響があり,全体的に本人の学習に対する意欲が高まりました。

引用:図書文化(学ぶことが好きになるビジョントレーニング サポートページより)

「LD通級教室」での実践

長崎県N先生の事例

LD通級教室で3年以上支援を続けている,小学校5年生の女児の事例です。

児童への日常の観察からは,「音読が逐次読みとなり,内容理解も困難である」「字形が整わず,新出漢字などの記憶の難しさがある」などの状況が見て取れました。

当初に行ったWISC-3の結果から,次のような傾向が見られました。

・知的発達は境界域にある

・動作性IQが言語性IQに比し,5%水準で有意に低い

・「組み合わせ」「符号」の課題で,評価点が低い

以上のことから,「実行機能の向上を図る」「跳躍性眼球運動の向上を図る」「短期記憶の向上を図る」の3点を目標に,ビジョントレーニングを含む指導を行いました。【指導Ⅰ期:2008年9月~2009年7月】

○指導目標

跳躍性眼球運動を中心としたビジョントレーニング

○指導の実際

本児には週に1度,90分の通級指導を継続した。各セッションにおいて15分程度をビジョントレーニングとして設定し跳躍性眼球運動の向上をねらった活動を行った。また,月に1度DEM数読み眼球運動テストを計測し,眼球運動の向上を見る指標とした。

おもに行った活動としては,「眼のジャンプ」シートやLDセンターのマスコピーを活用してきた。「眼のジャンプ」シートにおいては,当初,数概念の欠如と,構音の不器用さから数唱自体の難しさが見られたため,黙読と音読を併用しながら行うようにした。また,トレーニングにあたってはメトロノームを使用し,テンポに合わせて眼球を動かすようにした。習熟するにつれテンポが数値として高くなることで,本児にとり目標的に取り上げられたため有効であった。

全般的に,横方向の跳躍性眼球運動の際に,リズムに遅れたり,注視位置のずれが認められたりした。そのため特に左右の周辺視野を広げるために「両手でグルグル」を取り入れたりもした。

児童の眼球運動の推移については適宜録画を行い,その変容を確認しながら取り組んでいった。

【指導Ⅱ期:2009年9月~2010年9月】

○指導目標

眼球運動と身体運動の統合を図る

○指導の実際

「間違い探し」における視点の軌跡をアイマークレコーダーにより記録し,考察したところ,跳躍性眼球運動に加え,視覚的な短期記憶であったり,ボディーイメージの弱さも影響していたりすることが示唆された。

書字をマス目に整えることができない,リコーダーなどの操作が苦手,構音自体の滑らかさの欠如など不器用さも見られることから,眼球運動の向上に加え,様々なボディーイメージの向上及びその統合が必要であると考えられた。

Ⅱ期の指導においては,跳躍性眼球運動を中心としたビジョントレーニングを中心としながらも,意図的に重心動揺を与えたり,複数課題を遂行させたりするなど,実行機能の賦活を意図した取り組みを行った。

Ⅰ期にも行った跳躍性眼球運動をバランスボード上で行ったり,逆唱に取り組んだりすることや,矢印体操,お手玉などボールを受けたり,目標に当てたりすることなどを取り入れて指導を継続した。また,ブランコを揺らした状態で,教師の示す単語を読むなど,前庭動眼反射でアシストしながらの眼球運動を引き出すことにも取り組んできた。

【指導の成果】

DEM(眼球運動テスト)では,次のような推移が見られた。

2008年9月(指導当初) 縦読み70.8 横読み115 比率1.64

2010年9月 (現在) 縦読み47.1 横読み48.2 比率1.02

次に,学級及び通級指導において行ってきた支援によって見られた本児の成長の中から,ビジョントレーニングの寄与を大きく受けたと思われる内容について挙げる。

・行単位のとばし読みは減り,平易な文章であれば図書室で借りて読む姿が

見られるようになった。

・単語の勝手読みについては,語彙の増加と共に減っている。

・板書転記は,当該学年児童と大きく差がなくなったため,授業中の活動時間の

保障が出来るようになった。

・バレーボールクラブに入部した。

・「眼のジャンプ」シートを用いたトレーニングにおいて,指導当初は

テンポ60でも達成できなかったが,現在はテンポ120で達成できる。

・委員会の放送担当として,原稿を読み上げての全校放送を行うことが出来た。

・新出漢字の学習についても意欲をひどく失うことなく現在も取り組んでいる。

【考察】

本事例では,跳躍性眼球運動の弱さが,板書の書き写しや,音読に影響を与える1つの要因になっていたと思われる。

現在,ビデオによる眼球運動の向上やDEM眼球運動テストの短縮はみられるが,学習支援的なフォローは今後も必要である。それに加えて,ふり仮名支援や分かち書きなどといった,環境整備を継続する必要もある。

引用:図書文化(学ぶことが好きになるビジョントレーニング サポートページより)

楽しかった漢字学習

東京都U先生の事例

小学生の時,学習障害ではないかと言われた生徒の事例です。

中学校へ入学してきた段階で,その生徒は自分の名前も書くことができませんでした。保護者からは,生活に必要な漢字を読めたり書けたりできるようにしてほしいとの要望を受けました。そこで,漢字を部分に分解し,それぞれの意味を学習してから,粘土で漢字を作る学習を行いました。 粘土は,手にべたべたと付かないように,また色も白で扱いやすいので,超軽量粘土を使いました。一晩乾かしてから,ポスカで色つけをします。生徒は楽しそうに色塗りをしていました。その後は,自分の覚えたい文字を取り上げて,いくつも作品を作りました。

生徒は,この学習がとても楽しかったと言っていました。家庭からも,楽しく取り組んでいるようだとの話を聞きました。

この学習をきっかけに,生徒の漢字に対する抵抗感が少なくなったように思いました。

粘土を扱うと時間がかかるので,現在は同僚に作ってもらったジオボードを使って漢字を作ったり,これまた手製のタングラムなどを使って形を作ってから授業に入るようにしています。どの方法も手探りですが,学年の先生方と教材作りに励んだり,ビジョントレーニングをしたり,テストをしたりしながら,楽しく授業に取り組んでいます。

引用:図書文化(学ぶことが好きになるビジョントレーニング サポートページより)

特別支援学校(高等部)における実践

石川県I先生の事例

知的障害特別支援学校に通う高等部2年男子の事例です。WISC-Ⅲの結果は「FIQ40未満」ですが,療育手帳はBの判定を受けています。

見本と同じように簡単な形が書けない,見本と同じ方向に揃えてものが置けないといった様子が見られ,また認知面や指先の細かな動きに困難さがあり,落ち着きがなく,離席の多い生徒でした。行動の様子から,まず「ものを見る」力を育てる必要性を感じ,眼球運動を確認したところ,動く視標を見て眼で追い続けることができず,頭を固定すると眼球が全く動かない状態でした。そこで,ジオボードや視覚認知パズルによる形作りのほか,DEM,VMI,MVPT-Ⅲなどの検査を行いました。 その結果,次のような状況でした。

・眼球が全く動かず,頭を動かすことでカバーしている。眼を寄せることも全くできない。

・DEMでは,縦読みは,繰り返し・読み飛ばし・間違い・不要な数の追加などの続出で最後までたどり着けず,横読みは1行目の段階で最後までたどり着けず,検査不能。

・VMIでは,手本の三角形を見て四角形を書いている。

特別支援学校の高等部は教科担任制ということもあり,クラスの生徒であっても,トレーニングのためのまとまった時間がなかなか取れません。そこで,隙間時間を活用し,毎日5分を目処に,以下の方針でビジョントレーニングを行いました。

(1)眼球運動トレーニングとして,追従・衝動・輻輳を行う

(2)ジオボードによる模倣を,1日1パターン行う

(3)上記2つを“できる限り毎日”行う

時間に余裕のある時は,日常生活や学習上において,できるとよいことを「ものを見ること」と絡めて練習し,1ヶ月毎にアセスメントを行い進捗状況を把握しました。

半年行った結果,次の成果が得られました。

・眼球運動については,頭部を動かさなくても指標を追えるようになり,眼を寄せることもできるようになった。

・DEMについては,縦読みは若干の繰り返しなどが見られたものの,最短25秒で読み切ることができるまでになった。また,横読みは一定間隔なら,かなり読めるようになった。

・VMIやペグボードでは,半年で三角形を見て三角形を構成できるようになった。また,2つの形の関係を正しく模写できる回数が増えた。

・ものを見続けることができるようになったことで,「なぞりがきができる」「鋏で線を切る」「包丁で皮が剥ける」「電卓による計算が正しくできる」「ものを同じ方向に並べることができる」「見本と同じように製品を作ることができる」など,日常生活や学習上できることが多くなった。

これらの結果は,「ものを見る力」が不足していると思われる場合,知的障害者にも,また実年齢が比較的高い生徒にも,ビジョントレーニングが有効であることを示すものだと考えます。

加えて,学校での取り組みをコンパクトなトレーニング方法にして保護者に紹介していくことで,このような視点をこれまで指摘されたことがなく,そのため当初は半信半疑だった保護者との連携が深まり,卒業後のトレーニングの継続も可能になりました。【2010年3月27日】

引用:図書文化(学ぶことが好きになるビジョントレーニング サポートページより)

通常学級でできるビジョントレーニング

小学校I先生の事例

通常学級の中にも,個別の支援を受けるかどうかのボーダー上の子がいます。こういった子どもは,自尊感情が低くなりがちです。学級でみんなが同じ取り組みをする中で,苦手を持つ子どもたちの能力も引き上げていくために,次のような取り組みをしました(2年生での取り組み)。1,えんぴつに補助グリップを付け,正しい持ち方を意識させた。特に柔らかい素材のものを選び,指先の力をつけさせた。

2,朝の会で,保健係が手の運動・目の運動をして,目と手の協応運動と目の追従運動(2人ペア)のトレーニングをした。

3,体育の時間は感覚運動を多く取り入れ, まねっこ遊びも取り入れた。

特に漢字の形をとらえにくいA児は,目の追従運動をするたびに痛がっていましたが,3学期には筆圧が増し,漢字も正しく書けるようになってきました。板書の書き写しはまだ時間がかかるものの,速さも量も増えてきています。1学期の段階では百マス計算が苦手でできなかったのですが,今ではみんなと変わらないくらい速くなりました。その後も目の訓練と計算力向上のため,百マス計算には,毎日取り組んでいます。

また,マスの中に字が入らなかったB児は,2学期には小さい字も書けるようになり,苦手な漢字を小テストで100点を取るようになりました。

いずれの児童も,今では明るく大きな声で発言できるようになり,楽しく毎日を過ごせるようになっています。 【2010年3月1日】

引用:図書文化(学ぶことが好きになるビジョントレーニング サポートページより)

遊びながら,楽しく少しずつ

ビジョントレーニング倶楽部 K様の事例

小学校3年生の男の子で,週1回,通級教室に通っています。本読みが苦手で,読んでいる場所を見失う,同じところを2度読んでしまうなどのことがあり,球技など運動全般に苦手でした。集中力の持続も難しい状況でした。

検査をしたところ,両眼をよせる力が弱く,眼球運動,眼と手の協調性,図形認識にも問題がありました。

週1回,1時間,次のようなトレーニングに取り組みました。

・ビジョントレーニングPCソフト ・ひらがなチャート読み

・ひも付きお手玉にタッチ ・バッティング練習

・数字に順番にタッチ ・ブロックストリング・迷路 ・間違い探しの本 ・3Dの本

・ジオボード ・パズル ・バランスボード

6ヵ月後,ひらがなチャートの読みなどが向上し,眼と手の協調性,図形認識も向上しました。板書の速さもクラスで最後だったのが,真ん中くらいに終わるようになりました。本も自分から読むようになり,通級教室を卒業しました。

楽しく遊んで,いつも汗だくでトレーニングしました。本人が興味を持って取り組めたので,自信につながり,どんどん上達しました。ご両親に視覚の問題について理解していただき,温かく見守っていただいたことも上達につながったと思います。引用:図書文化(学ぶことが好きになるビジョントレーニング サポートページより)

スポーツ選手の土台を作るビジョントレーニング

/カテゴリ: 未分類 /作成者: BestVision当協会が作成した資料や小冊子などをご紹介します。

カンタンにわかりやすくまとめていますので10分でビジョントレーニングの必要性か効果がわかります!

スポーツ選手の土台を作るビジョントレーニング【PDF】

★【スポーツ指導者向け】スポーツ上達ビジョントレーニング営業資料活動実績

/カテゴリ: 未分類 /作成者: BestVision幼保連携型認定こども園「大東つくし保育園」様

令和3年10月 幼保連携型認定こども園「大東つくし保育園」様で職員様へ児童発達支援に役立つビジョントレーニングについての研修会を実施させていただきました。

当日は午前中運動会という事もありましたが、職員さんは皆さん笑顔で元気いっぱいで、一生懸命に学習しただき率先してワークにも取り組んでいただけました。

園長先生はじめ、皆さん本当に子どもが好きな方ばかりで、こんな先生方に保育してもらったらいいだろ~なぁと思いながら講演をさせていただきました。

今後、園の方でもビジョントレーニングを積極的に取り入れた保育をされるとのこと。

大東つくし園の園児は、きっとみんなからうらやましがられることでしょう!

泉大津市の教育委員会様の2回目は「体育教員・クラブ顧問・体育協会の先生向け」の講演依頼

令和2年1月 泉大津市教育委員会『体育教員・スポーツ従事者・指導者向けのビジョントレーニング研修』

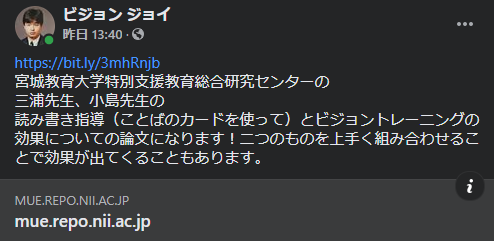

企業主導型保育園4園合同説明会

令和2年1月 東大阪市の企業主導型保育園さま「鴻池うさぎ園」「鴻池かるがも園」「鴻池ぱんだ園」「鴻池こあら園」さまの保護者の方へのビジョントレーニングを実施している意味と成果の説明会です。

鴻池うさぎ園にて

泉大津市の教育委員会様から「支援学級の先生向け」の講演依頼

令和1年12月 泉大津市教育委員会『小学校 特別支援級の教員向け研修』

大阪府寝屋川市の大型の保育園でも

令和1年11月 社会福祉法人たちばな会『石津保育園』職員研修

寝屋川市 石津保育園様 http://neyagawashi-ishizuhoikuen.jp/

園児さんでも困り感がある子がいるようで、ビジョントレーニングの必要性を感じていると園長先生はおっしゃっておられました。

運動療育型放課後等デイサービスの事業者様でも

令和1年10月 大阪市東住吉区の指定児童発達支援放課後デーサービス「スパークル・スポーツクラブ」様にて、社員・保護者説明会を実施

まずは職員さんにビジョントレーニングを知っていただく

みなさん、一生懸命取り組んでくださっています

地域の小中学校の先生方が全員ビジョントレーニングを学んでくださいました

令和1年7月 大東市諸福小学校・諸福中学校の合同 教職員へ研修

100名近い先生方がご参加くださいました。

大東市教育委員会令和元年度の研修会

令和1年7月 大東市教育委員会 支援学級の先生とビジョントレーニング基礎研修の開催

今年度は80名近くご参加くださいました。

子どものつまずきのポイントと「怠けているわけじゃない」「手を抜いているわけじゃない」そのわけとは?

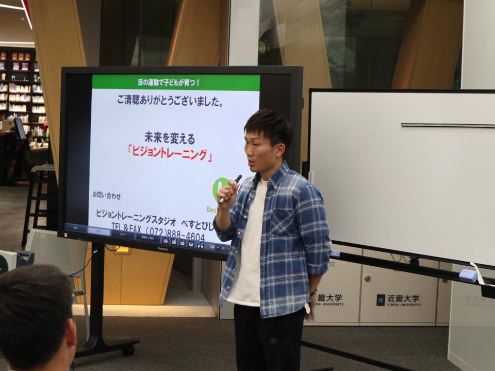

近畿大学の学生さんが主体となってスポーツ選手へ講演

令和1年5月 近畿大学にてスポーツマン向けにビジョントレーニング講座を開催

ビジョンとメンタルについて講演

村田諒太選手を指導された米国オプトメトリスト 北出勝也先生

WBA 第40代日本ライトフライ級チャンピオン 久田哲也選手もビジョン&メンタルトレーニングの成果についてお話をいただく

箕面市に本社がある企業主導型保育園でも職員研修

平成30年1月 企業主導型保育園 リトカ保育園でビジョントレーニング基礎研修

小学校先生のための研修会

平成29年10月 大東市立住道南小学校 職員ビジョントレーニング基礎研修の開催

眼のストレッチでリラックスと児童の集中

トレーニング基礎の実践を伝授

支援学級の先生のための研修会

平成29年8月 大東市教育委員会のご依頼で大東市の支援学級の職員の方々への研修を開催

生涯学習センターよりご依頼でビジョントレーニング親子体験会

平成29年8月 富田林市富田林生涯学習センター依頼 ビジョントレーニング親子体験会

PTA総会で保護者の方へビジョントレーニングの講習

平成29年7月 富田林市立錦織小学校のPTA総会で保護者の方へビジョントレーニング講座を開催させていただきました。

平成30年1月 大東市「みずかみ眼鏡店」社員研修

水上社長は「私どもはメガネをうるのではなく視力を売る」と見えることへのこだわりを持つ。

平成29年12月 「スポーツマンのためのメンタル&ビジョントレーニング」

高知中央高校 野球部の監督の依頼により1年生から3年生の野球部の部員全員に「メンタル&ビジョントレーニング講座」をおこない、翌日は個別のビジョンチェックと指導をおこないました。

皆さん、練習後にもかかわらず一生懸命に講義を受けてくださいました。

反射神経を鍛えるトレーニング中

目るチカラを育てることは結果を変える!

セミナー・講演会・研修等ご依頼承ります

セミナー・講演会・研修 ご依頼承ります こちらをクリック>>>>>

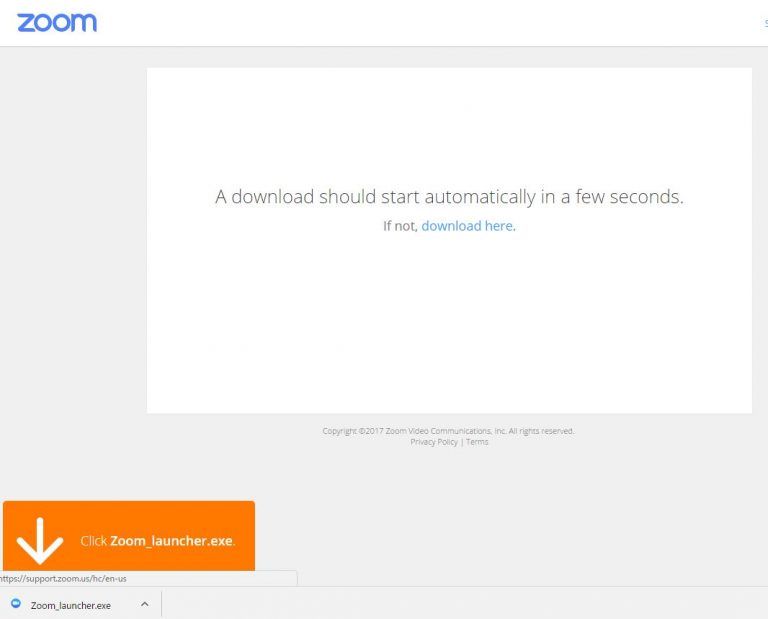

Zoomについて

/カテゴリ: 未分類 /作成者: BestVisionオンライン会議室 Zoomについて

当協会では、オンライン会議室として、Zoom(ズーム)を活用しています。

Zoomは、登録不要で、クリックするだけでも利用できるオンライン会議室ソフトです。

誰でも簡単に利用することが可能なので、最近はセミナーや勉強会をZoomでおこなっています。

初めてZoomに参加するには

「Zoomって言われても、いままでに使ったことがないから、よく分からない・・・」

と、オンラインでの勉強会やセミナーへの参加をためらっているとしたら、もったいない!

Zoomの場合、非常に簡単に参加することが可能です。

申し込み後に、勉強会やセミナー主催する私ども(ホスト)から招待URLをお送りします。

そのURLをクリックしてください。

↓URLは、このような形で届きます↓

https://zoom.us/j/********* または https://us02web.zoom.us/j/*********

そして、パソコンで招待URLをクリックすると、

パソコンにZoomがダウンロードされ、次のような画面になります。

ここで、ダウンロードされたファイルをクリックすると、

Zoomがインストールされ、そのままミーティングに参加できます。

「コンピュータでオーディオに参加」というボタンが出てくるので、こちらをクリックして下さい。

これだけで、Zoomに参加可能です。

パソコンでZoomに参加する際にご準備いただくもの

パソコンでZoomに参加するには、3つの機器が必要になります。

Webカメラ

ご自身の顔を写すために、必要になります。

(マイク内蔵のものが多いです)

私たちはZoomで勉強会やセミナーで参加者同士の交流を促進するために、Webカメラの利用を推奨しています。

↓比較的安価なWebカメラ↓

| ウェブカメラ WEBカメラ マイク内蔵 USBカメラ 即挿即用式 パソコン ノートパソコン用 会議用 PCカメラ USB給電 170°調整可能 オンライン会議用 生放送 在宅勤務 光補正 オンライン教育 USB電源ケーブル 優れた互換性 高解像度 上下式 ソフト不要 高精度 画像の歪みなし価格:3,680円 (2020/4/22 15:59時点) |

マイク

ご自身の声を相手に届けるために必要です。

通常は、Webカメラに内蔵されているマイクで大丈夫です。

セミナー・講座で、受講者同士でのコミュニケーションを行うために、マイクが必要となります。

スピーカー

講師や受講生の声を聴くために、必要となります。

ヘッドセットやイヤホンでもOKです。

ノートパソコンの場合、これら3つの機器が、内蔵されていることが多くなっています。

また、パソコンではなくスマートフォンで参加されるようであれば、上記がすでに内蔵されています。

以上となります。

是非、Zoomを上手に活用して、可能性を広げていただければと思います。

【子ども支援者のための】オンラインで子どもの発達 無料勉強会@Zoom

/カテゴリ: 未分類 /作成者: BestVision皆様こんにちは!

ビジョントレーナー養成講座 講師の横田です。

昨今の新型コロナ感染拡大の件で、多数の方からビジョントレーナー講座へのお申込みとお問い合わせをいただいておりますが、今回の騒動で皆様の健康面での安全確保と感染の拡大防止を優先させて、3月より講座の開催が延期となっておりましたが、そこで時代の流れに合わせオンラインで勉強会をおこなっています。

普段は有料でおこなっています勉強会ですが、このような非常事態の中でということもあり、皆さん自宅にいながら安全で感染の心配もなく、都合のいい時間で受講できるZoomで勉強会を開催し、皆さまもZoom受講のお試しということで、費用も「無料」とさせていただきます。

私自身は、これまで

17年間で2000名以上の方のお悩みをカウンセリングで解決してきました。

カウンセリング経験の中で、子どもの発達が「いつ頃つまずき」「どのような順番で」「どんな仕組みで人として形成されていくか」など、支援の現場でひしひしと感じてきました。

その中で子どもの発達の段階でつまずく時の重要なポイントが一つ一つ解明することができました。

私が開発した「べすとびじょんメソッド」と呼んでいる日常の取り組みは、ビジョントレーニング・脳神経科学・キャリア形成コーチングに基づいて開発したメソッドで、発達に課題のあるお子様から・プロのアスリート・ストレスに悩む大人、そして認知症を心配する高齢者の方々まで、遊びながら楽しみながらトレーニングができ脳を元気にすることができます!

今回、コロナウィルスの騒動で、自宅から出れずに自粛疲れ、運動不足、これから先が心配な方へむけて、少しでも元気になっていただければと、ZOOMを使ってオンラインで勉強会をする運びとなりました!

こんな時だからこそ、皆さんと身体も脳も元気になるメソッドでお役立て頂けたらと願っています!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このZoom勉強会がオススメの方!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・放課後等デイサービス事業に従事される方

・子どもの発達支援の現場にいる方

・医療や介護・福祉の業界の方

・保育園・子どもの学習支援など教育現場の先生方

・学習塾を経営していて子どもの成績を上げたい方

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このZoom勉強会で得られるメリットは!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・子どもがなぜ、つまづいたのかわかる

・子どもはどこでつまずいているかが理解できる

・子どもの土台の仕組みがわかる

・どうすれば改善するのかのヒントがわかる

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このZoom勉強会の内容は?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・発達の仕組みについて

・発達の大切な土台について

・発達とビジョントレーニングの関係について

・子どもの事例 など

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

<オンライン勉強会開催>

【オンライン子どもの発達ビジョン勉強会】

通常価格 3300円 のところ

みんなで力を合わせて頑張ろうの気持ちを込めて 期間限定 無料!!

【開催日時】↓↓↓

詳しい日程は、LINE公式アカウントにて随時お知らせさせていただいております。ご興味のある方はLINE登録で無料プレゼントももらえますので、ぜひ登録してください。

▼ LINE公式アカウント お友達追加でトレーニングの実践法をプレゼント!してください ▼

※勉強会の時間は【90分】を予定しています。

【開催場所】zoom会場(内)

【定員】各回8名までとさせていただきます。

先着順となりますので予めご了承くださいませ。

また、お申し込みが完了致しますとメールにてこちらより後日、ZOOMの入室の為のIDをお送りいたします。

【お申込はこちら】

↓↓↓

https://forms.gle/3PyN5uuv1nJyLgMD7

※尚、オンライン受講をするにあたって必要な物は、パソコンでオンライン受講をするためにはお手持ちのパソコンにカメラ機能があるか?

また、スマホやタブレットですとカメラがあるので受講可能です。

ただしスマホは画面が小さくなってしまうのでタブレットの方がおすすめです。

また、通信環境はWiFi環境でのご利用をお勧め致します。

また、ご参加の条件として途中退室・移動中でのご参加・周りが騒がしい中でのご参加はご遠慮願いますので、予めご了承ください。

▼ LINE公式アカウント お友達追加でトレーニングの実践法をプレゼントに応募してGETください ▼

最後までお読みいただき、本当にありがとうございます!

一般社団法人日本ビジョントレーニング普及協会

理事 兼 シニアトレーナー 横田幹雄

自宅にいながら相談できる支援従事者のための『無料個別相談会』

/カテゴリ: 未分類 /作成者: BestVisionこのイベントは日ごろ子どもの発達支援委関わる学校の先生、保育・医療・教育支援事業関係者、ジュニアスポーツの指導者の方へ、ビジョントレーニングの事例や実践法について話し合う相談会となっています。

この相談会では、日ごろの支援従事者の方のお悩みやお困りごとなど、当協会理事であり、ビジョントレーナーの専門家である横田とお話ししながら、参加者の方と交流しながら現在抱えておられるお悩みや課題の解決に向けてお話をする場です。

意外に気づけていない子供の出しているサインや、つまづきのポイントの着眼点や改善策など、ビジョントレーニングの事例などを交えながら、皆さんと情報交換しながらお話させていただく気楽な座談会にできればとおもっています。

オンラインなので、場所の移動もなく、他人と接触することもないので、安全な場所で安心してお話ができますので、どうぞふるってご参加くださいませ。

日程:毎週水曜日 午後2時から

場所:オンライン会議「Zoom]

参加費:無料

担当:一般社団法人日本ビジョントレーニング普及協会

理事 横田幹雄

所用時間:約60分を考えています。

それでは、今回はオンライン上でお会いできることを楽しみにしております。

お申し込みはこちら↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓